질소 과다 투입으로 농업GDP 오히려 감소

고려대 식품자원경제학과 양승룡 교수 연구팀 연구 분석결과 발표 눈길

고려대학교 양승룡 교수와 임송택 박사는 사회적 환경영향을 고려해 경종부문의 질소 투입량을 줄이고 축산부문 질소 발생량을 감축하면 농업부문의 GDP가 증가한다는 연구 결과를 발표했다.

우리나라는 OECD 국가 중 경지면적당 질소투입량, 질소수지 1위 국가로서, 정부는 가축분뇨와 과잉양분 문제해결을 위해 양분총량제 도입을 검토하고 있다.

이에 따라 경종부문이 얼마나 화학비료 투입을 감축하고 축분퇴비를 수용할 수 있을지, 축산부문의 적정 사육두수는 어느 정도 규모인지에 대한 정량적 연구를 진행했다.

경종부문의 질소 과잉투입으로 인한 생산량 감소 및 불필요한 비료비 증가가 부가가치 감소로 이어지고 있는 실정이다.

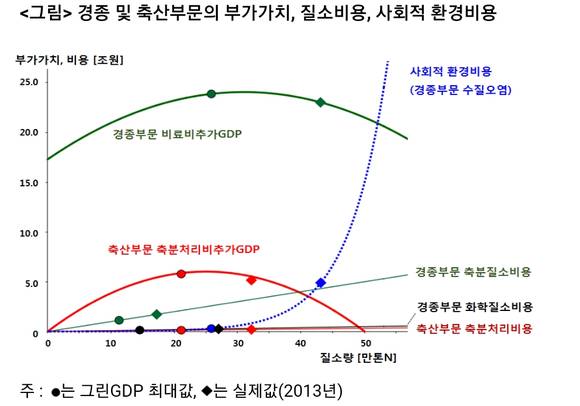

사회적 환경비용을 고려한 농업 그린GDP 최대화모형 분석 결과, 2013년 기준 경종부문의 실제 질소투입량(43.1만톤)은 양분필요량(21.5만톤)보다 2배 이상 많이 투입되고 있는 것으로 나타났다.

경종부문 실제 질소투입량이 그린GDP 최대값(25.9만톤) 대비 약 17.3만톤 가량 초과투입되고 있고, 경종부문 GDP값도 2013년도 기준 실제값(20.1조원)이 그린GDP 최대값(22.6조원) 보다 약 2.5조원 가량 적은 것으로 분석되었다.

그린GDP는 경제활동이 천연자원의 소비나 환경파괴를 수반한 경우 그 가치만큼 빼고 산출한 GDP이다.

2013년 기준 경종부문의 질소 투입으로 인한 사회적 환경비용은 약 4.9조원으로 경종부문 GDP의 약 1/4 수준의 큰 비중을 차지한다.

축산부문의 축분질소 발생량도 실제값(32.2만톤)이 그린GDP 최대값(21.1만톤) 보다 52.5%p 가량 큰 것으로 나타났다.

사회적 환경비용을 고려한 축산부문의 최적 생산규모(사육두수)는 실제값(2013년)의 65.6%p 수준으로 축소돼야 한다. 축산부문 GDP는 그린GDP 최대값(5.78조원)이 실제값(4.95조원)보다 16.7%p(0.83조원) 가량 더 큰 값을 가진다.

사회적 환경비용을 고려해 경종부문 질소비료 투입을 줄이고, 축산 질소 발생량을 감축하면 농업부문 GDP가 증가하는 것으로 나타났다.

경종부문 질소투입량을 17.3만톤(40.1%p) 줄이고 축산부문 질소발생량을 11.1만톤(34.4%p) 줄임으로써, 경종부문 GDP 12.6%p 증가, 축산부문 GDP 16.7%p 증가하는 것으로 측정됐다.

이를 통해 농업부문 GDP 13.4%p 증가, 사회적 환경비용 93.0%p 감소, 그린GDP 39.8%p 증가하는 것으로 나타났다.

또한 이번 연구에서 유기질비료 보조금 정책과 화학비료 환경세 정책에 대한 정책방안별 시나리오를 수립하고 결과를 분석했다.

두 정책 모두 화학비료 사용은 줄어들고, 축분퇴비 사용은 늘어나는 것으로 조사되었다. 축분퇴비 사용이 늘어난다는 것은 축산부문의 사육규모가 커지는 것을 의미하므로 경종부문 비료정책을 통해 축산부문의 사육규모 조절에도 영향을 미칠 수 있는 것이다.

유기질비료 보조금 정책은 정책이 강화될수록 경종부문, 축산부문 그리고 이를 합한 농업부문 전체의 부가가치가 증가하였다. 하지만 화학비료 환경세 정책은 축산부문의 부가가치는 증가하되, 경종부문과 농업 전체의 부가가치는 감소하는 것으로 분석되었다.

연구결과, 유기질비료 보조금 정책과 화학비료 환경세 정책을 적절히 병행함으로써, 경종부문 질소비료 사용량과 질소 과잉 투입으로 인한 사회적 환경비용을 줄이되, 농업부문의 부가가치는 오히려 증가할 수 있다는 것을 보여주고 있다. 나아름 kenews.co.kr