버섯을 수확하고 남은 ‘배지’를 활용해 친환경 포장재를 만드는 기술이 국내에서도 개발됐다.

농촌진흥청(청장 조재호)은 관련 기술을 개발하고 특허출원을 완료했다고 밝혔다.

버섯을 수확한 후 남은 배지는 활용 가치가 높은데도 불구하고 우리나라에서 한해 80만 톤(2020년) 중 16.9%만 유상으로 수거, 재활용(퇴비 등)되고 나머지는 단순 폐기물로 처리되고 있다.

농촌진흥청은 2021년부터 버섯 수확 후 배지의 부가가치와 활용도를 높이고자 스티로폼처럼 분해가 쉽지 않은 포장재를 대체할 수 있는 친환경 소재 새활용(업사이클링) 연구를 진행해 왔다.

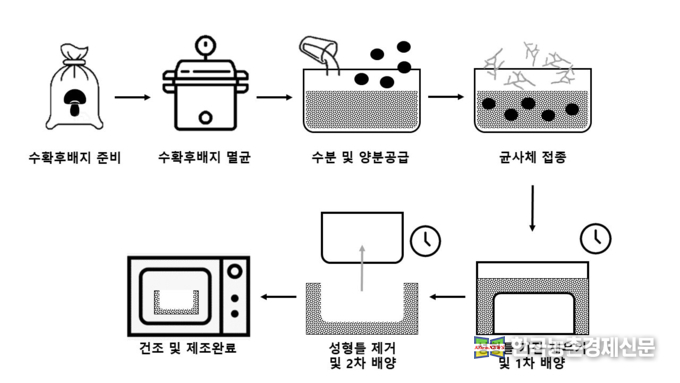

연구진은 팽이버섯을 수확하고 남은 배지를 멸균 처리한 후, 양분과 수분을 추가로 공급한 뒤 특정 버섯의 균사체를 접종했다.

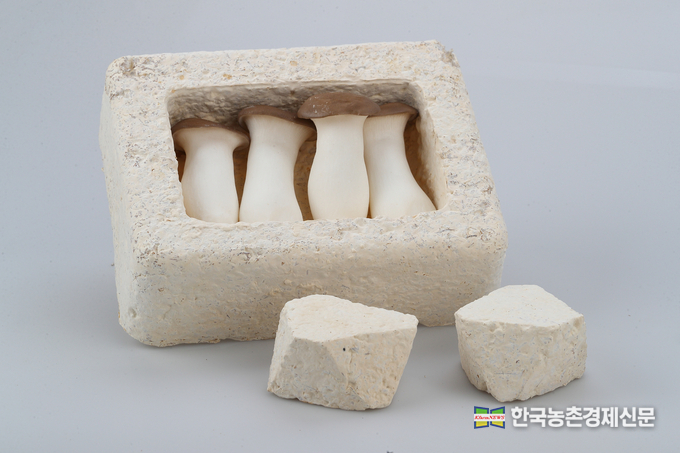

이후 포장재 모양의 성형틀에 채워 배양하는, 즉 모양을 굳히는 과정을 거쳐 친환경 포장 용기를 만드는 데 성공했다. 성형을 위한 배양 기간은 연구 초기 15~30일이 소요됐지만, 추가 양분의 양, 배양 방법 기술을 개발함으로써 배양 기간을 7일로 절반 넘게 단축했다.

또한 배지 내부(1차)와 외부(2차), 단계별 배양을 통해 소재의 내부와 외부가 더 단단하게 만들어지도록 균사체를 치밀하게 생육시킴으로써 소재의 취급 비율(handling rate)을 ‘손상 없음(100%)’에 가까운 90% 이상까지 향상시켰다.

연구에 쓰인 버섯 균사체는 실처럼 가는 균사(세포)가 서로 얽혀 배지 입자와 함께 치밀한 그물망 구조를 이루는 특성이 있다. 덕분에 모양과 부피가 일정하게 유지되는 성질(강성)이 강하다. 따라서, 포장용 용기 외에도 단열재, 건축자재, 실내장식 제품 등 다양한 산업 소재로 활용도가 높다. 또한, 자연 유래 성분으로 100% 생분해가 가능하다.

이미 해외기업들은 2000년대 초반부터 버섯 균사체의 생물적 특성을 이용해 다양한 종류의 친환경 산업 소재를 개발하고 상용화에 박차를 가하고 있다. 이번 연구는 해외기업에서 제조하는 균사체 개발 기간과 대등한 배양 기간을 지닌 국내 기술력을 확보하고 친환경 산업 소재 개발 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다.

농촌진흥청은 농산부산물을 활용한 친환경 소재 시장의 저변 확대를 위해 전문가, 소비자, 농가로부터 기술 평가를 받을 예정이다. 이후 현장 적용시험을 거쳐 이번 기술을 버섯 농가와 친환경 관련 업체 등에 보급할 계획이다.

한편, 한국과학기술정보연구원(2021년)에 따르면 세계적으로 바이오매스를 활용한 포장 용기 분야는 2026년 바이오플라스틱** 시장의 64%인 28조 원을 차지할 것으로 예측된다. 또한, 앞으로 5년간 연평균 21.7%(국내 13.5%)까지 지속적인 성장이 전망된다.

농촌진흥청 국립원예특작과학원 버섯과 장갑열 과장은 “버섯 수확 후 배지는 포장 대체 소재뿐 아니라 단열재, 건축자재 등 여러 방면에서 활용할 수 있을 것으로 보인다.”라며 “소재의 물리성을 개선하고 원재료에 알맞은 버섯 배지 등을 추가 연구해 단순 폐기물로 처리되던 수확 후 배지가 버섯 농가의 새로운 소득원이 되도록 노력하겠다.”라고 전했다. 나남길 kenews.co.kr