농촌진흥청(청장 조재호)은 생분해성 플라스틱인 폴리카프로락톤(PCL)을 분해하는 세균을 선발했다.

폴리카프로락톤(PCL, polycaprolactone)은 생분해성 고분자물질 중 하나로 물, 기름, 염소, 유기용매 등에 저항성이 높으며, 폴리우레탄을 만드는 데 많이 사용된다.

생분해성 플라스틱은 석유 유래 생분해성 플라스틱과 식물 유래 생분해성 플라스틱으로 구분된다. 각각 석유와 식물을 원료로 화학적, 생물학적 공정을 거쳐 생산되며 일정 조건에서 미생물에 의해 완전히 분해되는 플라스틱을 뜻한다.

그러나 일부 생분해성 플라스틱은 자연 상태에서 분해가 어렵고, 분해되기까지 수년 이상이 걸리기도 한다. 생분해성 플라스틱 분해 정도는 현재 계속 검증하고 있으며, 효율적으로 생분해성 플라스틱을 분해하기 위한 연구 필요성도 커지고 있다.

폴리카프로락톤은 자연에서 완전히 분해되는데 3~4년 정도 걸리는 것으로 알려져 있다. 농촌진흥청은 폴리카프로락톤 등 생분해성 플라스틱 분해를 촉진하는 미생물을 찾기 위해 폐기물 매립지에서 아쿠아박테리움(Aquabacterium sp.) CY2-9를 선발했다.

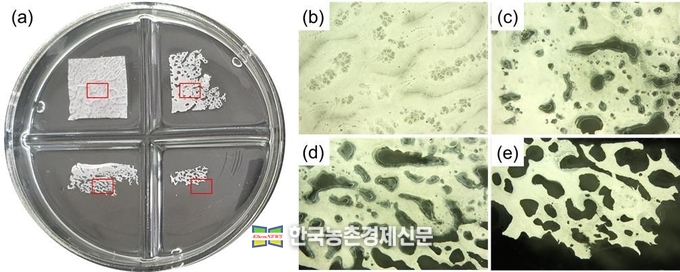

이 미생물을 폴리카프로락톤으로 만든 필름에 적용한 결과, 28도(℃)에서 20일 만에 필름의 98%를 분해하는 것을 확인했다. 배양 시간이 길어질수록 분해 정도가 빨라졌으며, 최적 분해 조건은 온도 28도, 농도 1%, 수평균분자량 1.0x104 Da이었다.

농도는 필름 제조 시 클로로폼(유기용매)에 플라스틱을 녹이고 용매를 휘발시키는데 이때 클로로폼에 대한 플라스틱의 무게. 농도 1%는 1g 플라스틱/100ml 클로로폼을 의미이다.

또, 수평균분자량은 플라스틱 고분자 화합물로 다양한 분자량의 사슬이 포함돼 있음. 수평균분자량은 전체 무게를 사슬의 수로 나눈 사슬들의 평균값을 뜻한다.

농촌진흥청은 이 결과를 Journal of Environmental Management(IF=8.9)에 게재하고, 특허출원을 완료했다. 앞으로 폴리카프로락톤 뿐만 아니라 다양한 플라스틱을 분해하는 미생물을 지속해서 발굴할 계획이다.

한편, 플라스틱 중 90%는 석유가 원료이며, 쉽게 분해되지 않아 세계적인 환경, 사회 문제로 떠오르고 있다. 이에 잘 분해되지 않는 석유계 비 분해성 플라스틱을 대신할 생분해성 플라스틱 관련 연구가 활발히 진행되고 있다.

농촌진흥청 농업미생물과 김남정 과장은 “전 세계가 플라스틱 폐기물 문제로 어려움을 겪는 가운데, 이번 연구 결과가 플라스틱으로 인한 환경부하를 줄이는 연구 기반이 될 것으로 기대한다.”라고 말했다. 나남길 kenews.co.kr